/掲載日:2020年03月27日/紙面:山陽新聞朝刊/掲載:17ページ/

生まれ育った環境が、それぞれの人の学力や学歴に影響しやすいことは広く知られている。一方、勉強に不利な環境で育っても、本人の努力次第で克服できると考える人は少なくない。その見方は適切なのか。「教育格差」を研究する教育社会学者の松岡亮二・早稲田大准教授に聞いた。

「日本の社会調査のデータを分析すると、出身階層と最終学歴には一定の関連があります。どんな家庭に生まれても大卒になれるのであれば関連が『ない』はずなのに、『ある』わけです」。居住地域が大都市圏かどうかや、親が大卒かどうかといった、子ども本人が変えることのできない「生まれ」の違いによって、最終学歴に差が確認できるという。

格差が見え始める時期は一般に思われているより早い。国際学力調査などのデータでは、小学校入学時点で親の学歴の違いによって子どもの学力に差がある。さらに、小学4年の頃から学校外での学習時間の差も拡大。中学1年での大学進学意欲も、親の学歴で大きく異なるそうだ。

松岡准教授は、こういった「『生まれ』による教育格差」がある日本を「緩やかな身分社会」と呼び、強く懸念する。しかし日本ではこのような「教育格差」は、本人のやる気や努力で克服できると過小評価されがちだ。なぜなのか。

その理由として、成育環境に恵まれていなくても高学力の子が一定程度存在すること、日本では米国などと比べて人種が均一的で外見的に大きな違いがないこと、努力信仰が強いことなどを挙げる。義務教育が世界的に珍しいレベルまでに標準化されているため、機会が誰にでも平等に与えられているという幻想を抱きやすい、と指摘する。

その結果、多くの人々が自らの学歴や地位を、社会構造に要因があるとは考えず、自分で選び取ったものと解釈しがちになるという。「不利な環境に生まれた子どもが、学力や意欲の低さは自分の責任だと思い込み、自分の可能性に気付いていないように見えます」

今のような格差を放置すれば「一人一人の子の無限の可能性という資源を生かさない燃費の悪い非効率な社会」が続いてしまう、と訴える。

教育格差に対する処方箋の一つは、現状をデータで的確に把握し、教育政策・実践を検証して「やりっ放し」にしないことだ。もう一つの提案は、教職課程での「教育格差」の必修科目化だという。有利な環境で育った大学生は、格差の認識が薄くなりがちだ。必修化で理解が進めば、教師になってから、不利な環境にいる子どもや保護者との対話を工夫できるのではないかと期待する。

「教育は社会編成の要。教育格差の実態と向き合った上で、私たちがどんな教育を望み、どのような社会を生きたいのか、議論が幅広く起これば変化につながるはずです」

まつおか・りょうじ ハワイ州立大マノア校教育学部博士課程修了。博士(教育学)。統計数理研究所特任研究員、早稲田大助教などを経て、同大准教授。著書に「教育格差」(ちくま新書)など。

「日本の教育政策は、例えるなら診断も検査もせずに、効くと思い込んでいる薬を全員に飲ませているのと同じ。その結果も検証していない」

No.1

No.1

サンリオキャラ うらじゃ登場 30回記念事業 8月24日パレード

LaLaOkayama 電気料金節約術学ぶ 中電社員講話 母親ら交流催し 岡山

美咲 多世代交流拠点 新棟6月30日オープン 子ども向け機能強化

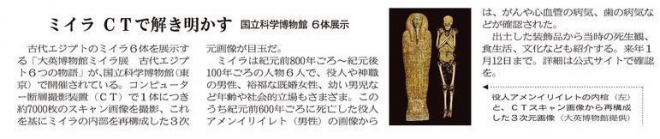

ミイラ CTで解き明かす

LaLa クイーンズカップ “ママさんゴルファーが輝ける場所を”

プレゼント

プレゼント