親であれば、「子どもにお友だちとうまく付き合ってほしい」というのは共通の願いですよね。

私たちが子どものころはなかったSNSにより、便利になった面もたくさんあります。

けれど知り合う範囲がより広く、かつ個人的やり取りが増えた分、人とのコミュニケーションの場面も多様化してきたように感じます。

私は子育てカウンセリングをしていますが、SNS時代ならではのお悩みを含め、子どもさんの友だち関係を心配される親御さんのご相談をよくお受けします。

「お友だちとうまくやっていけているか?」を危惧することは、子どもさん自身のコミュニケーションを心配されているということでしょう。

今回はそれらを踏まえ、子どもさんの「コミュニケーション能力」についてお話ししたいと思います。

今回はコミュニケーション能力と言っても、

「目先の人間関係の問題を解決するためのノウハウ」

「子どもを社交的な人間に変えるための方法論」

ではなく、

「人との関係性をどのように築いていくことが大切なのか」

というより根本的な広い視点で、子どものコミュニケーション能力を高めるために必要なこと、親にできることをお伝えしたいと思います。

「お友だちとうまくできているか‥」

「学校でちゃんと自分の意見を言えているか‥」

このように幼稚園や保育園、学校など社会の中で、お友だちとの関係で傷ついたり、悩んだりすることがなるべくないようにと心配するのが「親心」だと思います。

コミュニケーションで大切なポイントをお伝えするとすれば、それは子どものコミュニケーション能力のベースとなっているのは家庭の中での「家族との関わり」であるということ。

そもそもコミュニケーション能力というのは、幼稚園や保育園、小学校に行きだして身に付くものではありません。

幼いころからの親や祖父母、兄弟姉妹など家族を軸にした家庭環境の中で育まれていきます。

ですから、お友だちとの関係をうまく築けるかも気がかりではありますが、その前に「家庭で家族との関係をどのように築いているか」を振り返ることが大切になります。

生まれ持った資質によって、「よく喋る子・社交的な子」「物静かな子・内向的な子」などそれぞれですし、個人の性格に優劣があるわけではありません

しかし中には「育てにくい」と感じる子どもさんもいらっしゃるでしょうし、親子であっても性格の合う/合わないもあることでしょう。

どのような関係を築いてきたのかを振り返るということは、親に反省するように求めているわけでも、「子どもがうまく自分の気持ちを言えないのは親の責任だ」というような極端なことをお伝えしているのでもありません。

私たち大人であっても、自分を受け入れてくれる相手や環境だと居心地が良く、素直に言いたいことを話すことができます。

しかし、受け入れてもらえないと感じる相手や環境では、不安や怖れが先立ちうまく意見や気持ちを言うことができないですよね。

同じように子ども目線で考えたとき、家庭の中で「私の話はちゃんと親に聞いてもらえる」「自分の意見や気持ちを言っても怒られない」という、親をはじめとする家族への「信頼」と「安心感」を感じられていることがとても重要になります。

家庭の中で、親など周りの大人に話を聞いてもらえたと感じて育った子は、人のことを信頼し自分の存在を認めてもらえている「安心感」があります。

すると自分の考えや意見、気持ちに自信を持つことができ、言葉にして怖れずに第三者へ伝えることができます。

そして小学校など社会に出て、もし人に意見を聞いてもらえなかったとしても、「無視された」「拒絶された」「嫌われた」と深く傷付くことはありません。

それは「私のことを大切にしてくれる親(家族)の存在」があるから。

家庭の中に「自分の居場所」を感じられているから。

※外(友だち)で傷ついたとしても、帰ってくる場所(親)があることを“親が安全基地”と表現されるのはこのような意味合いです。

反対に親など家族に対して、

と感じる環境で育つと、

と感じるようになり、自分の本当の気持ちや考えを心の中に抑圧することが習慣化してしまいます。

そうすると余計に自分に自信が持てず、「自己否定感」が増していってしまいます。

人とのコミュニケーションがうまくいかない場面に遭遇したときも、「私の話は聞いてもらえない」という「不安」と「怖れ」が心の根っこにあります。

そのため対話の場面に居心地の悪さを感じてしまい、「何をどう話せばよいのか?」さえ分からなくて自分の気持ちを言語化できず、とにかく人とのコミュニケーションにより一層苦手意識を感じるようになっていってしまいます。

そうなると、お友だちとのやり取りの中で言葉よりも先に手が出てしまったり、あるいは嫌なことを言われても言い返せずフリーズしたようになり、いじめられやすくなってしまうかもしれません。

このように読み解いていくと、家族への「信頼」と「安心感」が心に育っていないと、学校など社会に出たとき人とうまく話せないのはある意味自然なことだと言えるでしょう。

それだけ子どもにとって家庭での習慣、親や祖父母、兄弟など家族からの影響は、私たちが頭で理解している以上にとてつもなく大きいものなのです。

家族への「信頼」「安心感」は、別の言い方をすると「自分の存在を認めてもらえる」「私は愛されている」「大切にされている」と表現され、「自己肯定感」と言い換えることもできます。

家庭の中でしっかり家族間のコミュニケーションが図れていると、自然とコミュニケーション能力の基礎が養われると同時に、子どもの心に「自己肯定感」も育つのです。

このことから私は、家族/家庭の『基礎となる人との関係性を紡いでいく場所』という役割や、現代におけるその必要性を、私たち大人も含めて改めて考えなければならないと感じています。

このコラムを読んでくださっているママさんは、毎日仕事や家事などで忙しい時間を過ごされていると思います。

子どもが複数いると、なおさら話を聞いてあげる余裕も時間もないかもしれません。

ですから、「話を聞いてあげなければならない!」と義務的に感じることはないのです。

「心に余裕があるとき」「できる範囲」で構いません。

あなたご自身の心の余裕が一番大切ですから。

親への「信頼」と「安心感」を育てる関わり方のポイントとして、子どもの話を聞くとき「良い悪い」「正解不正解」とジャッジせず、ただただ話を聞く-これに専念してみてください。

つい「お喋りする時間があったら先に宿題しなさい!」などと言ってしまいたくなりますが、そこを我慢!

親に限らず、人への「信頼」と「安心感」というのは、自分のことを否定されず気持ちを分かってもらえたと感じられることで生まれます。

人への「信頼」と「安心感」を育くむことは、長い目で見るとある意味、算数や国語などの勉強より人生においてとても大切なことのように感じます。

ですから、

・子どもの話を否定せずに聞く

→気持ちを自由に表現させてあげる

→子どもの存在を認める

→子どもの自己肯定感を育てる

→より良い親子関係に繋がる

と理解し、子どものそのままをまるっと受け入れようという気持ちで聞いてあげてみてください。

子育てには正解もありませんし、すぐに答えや結果が出るものではありません。

親子の関係も関わり方もそれぞれの形があると思います。

親子関係というのは、日々の積み重ねにしか過ぎないかもしれませんが、それこそが重要。

親子という近しい関係であるからこそ感情的にもなってしまいますが、温かい眼差しをもって大切に思っているということを素直に子どもさんに伝えてみませんか??

↓過去のコラムはこちら↓

・①「人に意見を言われただけなのに、なぜか責められている気がしませんか?」

↓「ライフ」のほかのコラムはこちら↓

・気軽に子育てしませんか?~先輩ママに聞く「知ると育児が楽になる知識&活用術」⑬居場所づくり団体代表・楳溪奈美さん「夫婦が仲良く過ごせば子どももハッピー術」(前編)

平野桂子(ひらの・けいこ)

岡山市在住。3人(高2、中2、年長)の子どもを育てるママ。自身の子育てと介護職に20年間従事した経験から親子関係の大切さに気づく。子育てに悩んだ経験から、同じように子育てで悩むお母さんの力になるべく、現在は心理セラピストとして子育て相談やインナーチャイルド療法、前世療法などに取り組み、より良い親子関係のためのコミュニケーション講座を開催している。2024年春、子どもさんとお母さんの心が楽に、ありのままの笑顔でいられる場所『みんなの家』をオープン。親子で自然と触れ合う参加型の活動を行っている。

心理セラピスト

(子育てでの気付きやヒントなど書いています)

No.1

No.1

【木下大サーカス】シート紹介2022

【LaLa編集部体験レポ】ママのための就職応援セミナー/おかやまマザーズハローワーク(岡山市)

心と繋がるセラピー~お母さんの心が楽になるお話⑦「感情的になっている」と感じるなら…

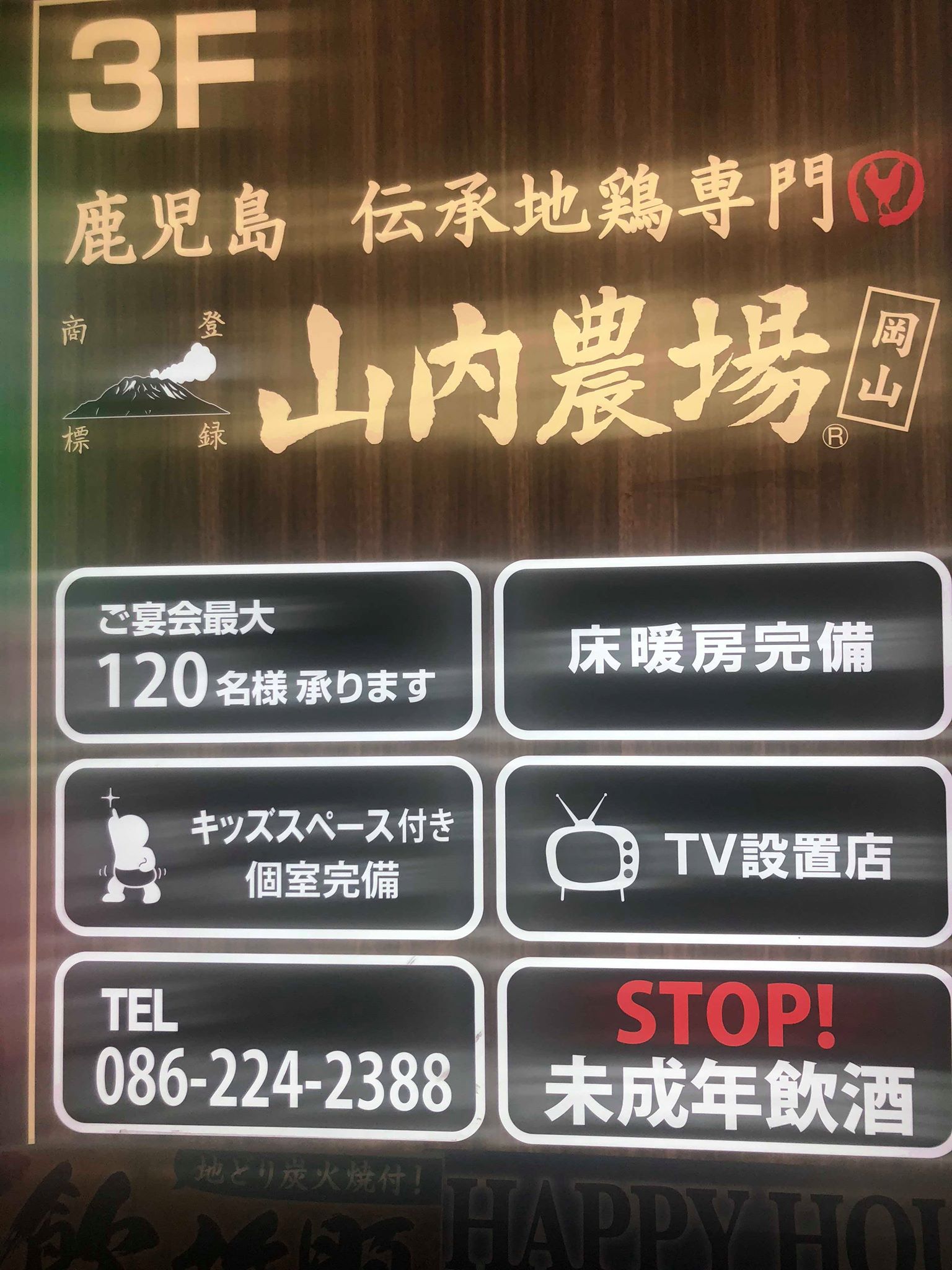

山内農場 岡山駅前店

キラリ★パパさんママさんVol.42大久保愛美さん(総社市、ベビーシッター)

プレゼント

プレゼント