「子どもの絵」心理カウンセラー「おじゃまき」と親子コミュニケーションの専門家「たなきょう」の子育てコラムにようこそ!

2人の経験や専門知識から「子どもたちが今感じていること」や「親子のコミュニケーション」についてお伝えする本コラム。

私たちの経歴や活動、思いは初回コラムや一番下のプロフィールをご参照ください。

今回は、不登校や拒食症など、社会でも問題になっている子どもの事例を少し紹介しながら、100人の子どもの絵を読み解いてわかったことをご紹介します。

例えば、人間を描いてその配置に注目した場合、自分自身を真ん中に大きく描くとバランスの良い状態と言われます。

隣に描かれている人が誰か、一番遠くに描かれている人が誰かなどによって、日常の様子も見えてきます。

注意したいのは、絵の中で子ども自身が一番小さく描かれていたり、端っこに描かれているようなケース。

お父さんよりもお母さんが大きく描かれていると、家庭での力関係が想像できます。

また赤や黒が多く使われていないか、絵の中に「火を噴いている怪獣」が描かれていないかも見逃せません。

火を噴いている怪獣は、実は「怒っているお母さん」です。火は怒り、爪は攻撃性、ギザギザのタテガミはイライラを表します。

このように、子どもの絵から父母の力関係や家族の距離感が見えてきます。

しかし、絵に表れるのは子どもの性格そのものではなく、環境の中で身につけた習慣的な心のクセ。

例えば、家庭で親が「赤が素敵よね!」と頻繁に話していたら、子どもも赤が素敵だと思い、色を選ぶときに反射的に「赤」が出てくるというように、力関係や距離感を問題視するのではなく「そのために何ができる?」を考えることがより大切です。

私が実際に保護者向けのカウンセリングで行っているのは、「絵からはこう見えるけど、実際にはどうですか?」とお伝えすること。

それによって、保護者ご自身で振り返って、感じていることをお話ししてくれます。

ご自身で「そういえば最近…」と気づかれることも多いようです。

最近よく聞くのは、お子さんが学校に行かない・行けなくなったという話です

学校に問題があると思っている保護者の方が多いのですが、本当に学校だけが原因でしょうか?

例えば、小学2年生のお子さんが2カ月学校に行っていないという相談。

理由は担任の先生が嫌いだということですが、実際には仲良しのお友だちとクラスが分かれた孤独感や不安感も影響しているかもしれません。

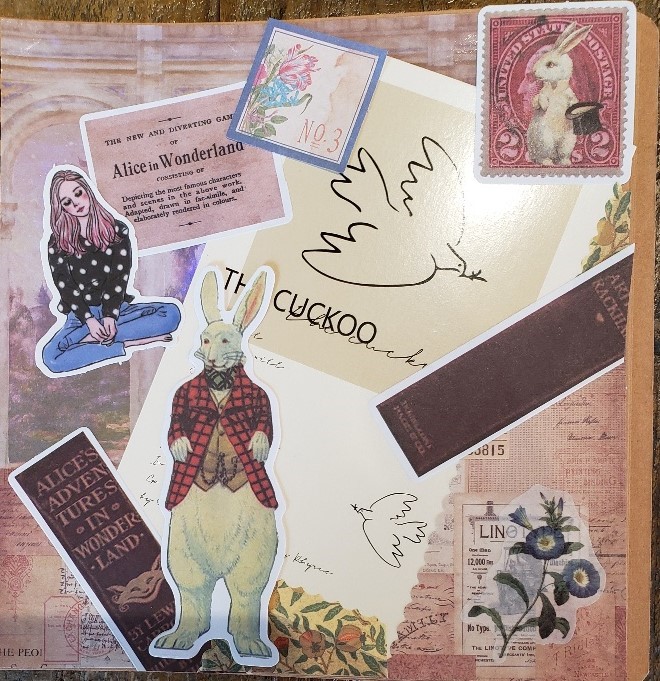

このお子さんのケースでは、コラージュを通して自分の気持ちを表現することをお薦めしました。

お母さんも一緒にコラージュ作りを楽しんでくださり、親子の会話が増え、楽しい時間を過ごしているとお聞きしています。

また、子どもが拒食症と診断され、親として何ができるのかわからないという相談もあります。

絵からは外的なプレッシャーを感じながらも頑張ろうとする強い意志が見えてきました。

お母さんに対して、「子どもにどう接するか」を一緒に考えることで少しずつ解決の糸口が見つかることもあります。

このお子さんの場合、心理テストで絵を描いたことがきっかけで、それからときどき絵を描くようになったそうです。

絵に自分の気持ちを投影することで、少しずつお母さんにもお子さんの気持ちが理解できるようになり、今はちょっと気持ちが軽くなったとおっしゃっています。

子どもには自分の思いを言葉で表現するのが難しいときがあります。

そのため、大人は子どもの小さな変化に気づくことが重要です。

例えば、色や線の使い方が変わったとき、その変化に気づけるかどうかは、親が子どもの行動に興味を持つかどうかにかかっています。

私が皆さんにお伝えしたいのは、親がまず自分のためにするべきことは、自分自身をケアし、子どもの変化に気づくことです。

子どもは親が元気で幸せなら、それで幸せ。

特に、親自身が自分に厳しいことが原因で疲れていることがあります。

そして、絵を通して子どもの気持ちを理解し、子どもとスキンシップを取ったり目を見て話す時間を持つなど、共感する時間を持っていただくことが大切だと思っています。

実際に15秒ハグ、10分お話など、忙しい中でいろいろな工夫をして、日常的にお子さんとの時間を作っていることがよくなるきっかけになっているというご報告を皆さんからいただいています。

幸せは日々の生活にフォーカスすることから始まります。「他人と比べない、自分の軸で生きる」ということが今こそ見直すべき時期だと思います。

最後に、物語を作るワークについてご紹介します。

「概念崩し」とも言われますが、誰もが知っている物語の最後のシーン(文章)を使って、新しいストーリーをお子さんに作ってもらってください。

例えば、「王子様とお姫様は幸せそうに手と手を取り合ってお城に帰っていきました」という結末は変えずに、新しい主人公や新しい出来事で物語を創ると、「誰が主人公か」「何にこだわりがあるか」「何を大切にしているか」が見えてくるようになります。

また印象に残ったものを絵にしてもらうことで、さらに絵からお子さんの内面を読み解くこともできます。

本を読むのが好きな子どもたちは、自分の世界に入りやすくなるし、大人も自分を理解する材料になるので、ぜひやってみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

このテーマをさらに具体的にお伝えするため「おじゃまき&たなきょう」の2人で毎月インスタライブを行っています!詳細はそれぞれのInstagramでお知らせしますので、ぜひ下のリンクからチェックしてみてください!

引き続き「オトナが見えているようで見えていない!子どもの本当のキモチ」をお伝えしていきますので、次回のコラムもどうぞお楽しみに!

中学・高校・団体向け「日本人のための“外国人と対等に渡り合えるコミュニケーション”」オンライン授業のモニター募集

詳細はこちらから。

おじゃまき(阪本眞基子、MORE+代表、「子どもの絵」心理カウンセラー)

岡山県出身在住。外資系大手人材派遣会社に支店長として長年勤務する中、支援する求職者を含め“心のバランスが壊れてしまう”大人たちにたくさん出会う。

介護により退職後「心のバランスが壊れるのは幼少期に課題がある」と知り、ユング心理学に基づいたアートセラピーを学ぶ。

現在は地元美術館での対話型鑑賞のファシリテーションのほか、「絵から診断!言葉にならない子どもの心理」と題して外向きの顔と心の内側を読み解いたり、教育関係者や保護者向けに実際の絵の読み解き方を伝えるなど、子どもたちの表に出ないSOSを知る活動を展開している。

Instagram~家庭でできる簡単な絵の読み解き方をお伝えしています!

HP

・「子どもの絵」心理カウンセラー養成1day講座

・アートセラピーのご紹介

・岡山県倉敷市で企業研修・人材育成ならMORE+

たなきょう(田中響子、スーパースピーチキッズアカデミー代表、親子コミュニケーションの専門家)

東京都出身、ルクセンブルク在住。関東の私立女子中高での8年間の勤務経験を通して、思春期の生徒たちが「親や先生から求められる私」を追求するあまり、本音を抑え込む姿に直面する。その後、子育てが原因で親子が苦しむ“負の連鎖”を断ち切るため、定期的な親子1on1ミーティングを通して子どものホンネを親が引き出す必要性を痛感。

国内外2,500人以上の生徒の指導経験や海外での子育てを通して、日本人親子に特化した「子どもが思春期を迎える前に親が身につけておきたい親子コミュニケーションノウハウ」を体系化。「Kyoko式 親子1on1メソッド」として、東京でのセミナーやワークショップを始め、オンラインでもオリジナルメソッドの普及活動に努めている。

Instagram~家庭でできる子どもの本音を引き出す方法をお伝えしています!

HP

・海外子育て・のぞき見お茶会

・スーパースピーチキッズアカデミー

↓↓過去のコラムはこちらから↓↓

・④たった15分で親子関係が変わる!親子ミーティングのやり方

・③一枚の絵からこんなことまでわかっちゃう!「おえかき」は心のバロメーター

↓↓「育てる」の他のコラムはこちらから↓↓

No.1

No.1

初めての育児 in 岡山/0~1歳ママ応援特集/一年間の成長過程を追う/5月

[歯科医師ママの健康教室] 乳歯はいつ頃どんな順番で生えてくるの?

オトナが見えているようで見えていない!子どもの本当のキモチ/⑤子どもの幸せを願う親が「まず自分のためにするべきこと」とは?/忙しい毎日でも「幸せを感じる」コツ

【卵・乳製品アレルギーっ子のママコラムvol.1】 アレルギーがあっても楽しい毎日を!

オトナが見えているようで見えていない!子どもの本当のキモチ/①知らず知らずのうちに子どもたちはこんなに影響を受けている!大人が「当たり前」と感じている日々の生活の影響とは?

プレゼント

プレゼント